Zero Trust Security Architecture: Ultimative Anleitung für IT-Entscheider 2025

Die Zero Trust Security Architecture hat sich 2025 als essenzieller Sicherheitsansatz etabliert, der traditionelle Sicherheitsmodelle revolutioniert. IT-Entscheider und Cybersecurity-Administratoren profitieren von einem Konzept, das kompromisslos auf das Prinzip „Vertraue niemandem, überprüfe alles“ setzt. Darüber hinaus ermöglicht dieses Sicherheitsmodell eine grundlegende Neuausrichtung der IT-Sicherheitsstrategien. In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie, warum Zero Trust Security Architecture heute unverzichtbar ist, welche Architekturkomponenten dazugehören und wie Sie den Weg zur erfolgreichen Implementierung gestalten.

Grundlagen der Zero Trust Security Architecture

Die Zero Trust Security Architecture repräsentiert einen paradigmatischen Wandel in der Cybersecurity. Folglich basiert dieses moderne Sicherheitsmodell auf der fundamentalen Annahme, dass weder interne noch externe Netzwerke automatisch vertrauenswürdig sind. Stattdessen wird jeder Zugriff streng kontrolliert und kontinuierlich überprüft. Außerdem ist dieses Modell 2025 unverzichtbar geworden, da hybride IT-Umgebungen und Cloud-Services klassische Sicherheitsperimeter auflösen.

Kernprinzipien des Zero Trust Sicherheitsmodells

Das Zero Trust Konzept basiert auf mehreren fundamentalen Prinzipien, die zusammenwirken und eine umfassende Sicherheitsstrategie bilden. Zunächst gilt das Prinzip, dass Vertrauen niemals vorausgesetzt wird. Alle Zugriffe müssen daher authentifiziert und autorisiert werden, unabhängig vom Standort oder der Netzwerkposition des Benutzers.

- Vertrauen wird nicht vorausgesetzt: Jeder Zugriff erfordert eine explizite Authentifizierung und Autorisierung

- Minimale Berechtigungen: Zugriff erfolgt nur mit den unbedingt notwendigen Rechten (Least Privilege Principle)

- Kontinuierliche Überprüfung: Zugriffe werden permanent überwacht und bei Anomalien sofort angepasst

- Assume Breach Mentalität: Die Architektur geht davon aus, dass Kompromittierungen bereits stattgefunden haben könnten

- Explizite Verifizierung: Alle verfügbaren Datenquellen werden zur Authentifizierung herangezogen

Diese Prinzipien sorgen dafür, dass die Zero Trust Security Architecture eine robuste Verteidigung gegen moderne Cyberbedrohungen bietet. Außerdem ermöglichen sie eine flexible Anpassung an sich verändernde Bedrohungslandschaften.

Unterschiede zu traditionellen Sicherheitsmodellen

Traditionelle Sicherheitsmodelle basieren häufig auf dem Konzept eines vertrauenswürdigen internen Netzwerks. Demgegenüber eliminiert die Zero Trust Security Architecture diese Annahme vollständig. Während herkömmliche Modelle oft auf statischen Perimetern basieren, setzt Zero Trust auf dynamische und granulare Zugriffsentscheidungen.

| Aspekt | Traditionelle Modelle | Zero Trust Security Architecture |

|---|---|---|

| Vertrauensmodell | Vertrauen nach Authentifizierung | Kontinuierliche Verifikation |

| Netzwerksegmentierung | Grobe Segmentierung | Microsegmentation |

| Zugriffskontrolle | Statische Regeln | Dynamische, kontextbasierte Kontrolle |

| Monitoring | Perimeter-fokussiert | Umfassende Überwachung aller Aktivitäten |

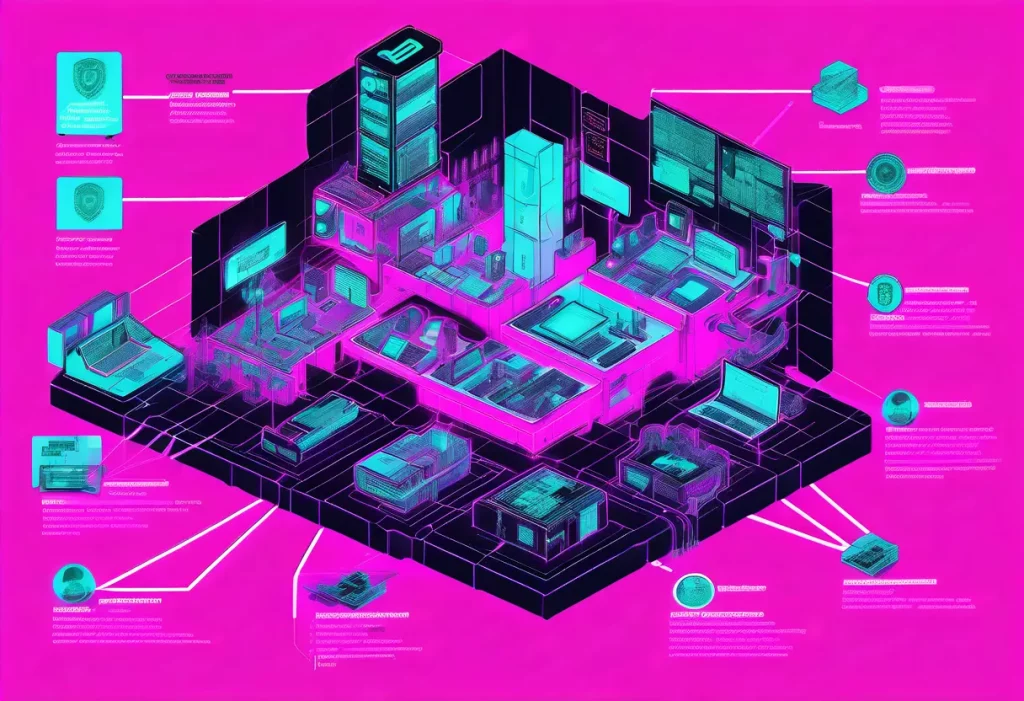

Architekturkomponenten der Zero Trust Security Architecture

Die erfolgreiche Implementierung einer Zero Trust Security Architecture erfordert das Zusammenspiel verschiedener technologischer Komponenten. Jede Komponente erfüllt dabei spezifische Sicherheitsfunktionen und trägt zum Gesamtschutz bei.

Zero Trust Network Architecture

Das Zero Trust Netzwerk bildet das Rückgrat der gesamten Sicherheitsarchitektur. Hierbei erfolgt eine strenge Segmentierung und Kontrolle des Datenverkehrs zwischen verschiedenen Netzwerkbereichen. Zusätzlich implementiert die Architektur Microsegmentation, um laterale Bewegungen von Angreifern zu verhindern.

Die Netzwerkarchitektur umfasst folgende Schlüsselkomponenten:

- Software-Defined Perimeter (SDP): Dynamische, verschlüsselte Verbindungen zwischen Benutzern und Ressourcen

- Network Access Control (NAC): Kontrolle und Überwachung von Gerätezugriffen auf das Netzwerk

- Secure Web Gateways: Schutz vor webbasierten Bedrohungen und Datenleckage-Prävention

- Next-Generation Firewalls: Anwendungsbasierte Filterung und Deep Packet Inspection

Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)

Das Identitätsmanagement stellt einen zentralen Baustein der Zero Trust Security Architecture dar. Folglich müssen alle Benutzer, Geräte und Anwendungen eindeutig identifiziert und kontinuierlich authentifiziert werden. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird dabei als Standard implementiert.

Wesentliche IAM-Komponenten umfassen:

- Single Sign-On (SSO): Zentrale Authentifizierung für alle Unternehmensanwendungen

- Privileged Access Management (PAM): Verwaltung und Überwachung privilegierter Konten

- Identity Governance: Lifecycle-Management von Identitäten und Berechtigungen

- Adaptive Authentication: Risikobasierte Authentifizierung je nach Kontext

Microsegmentation und Zero Trust Network

Microsegmentation unterteilt das Netzwerk in kleinste mögliche Segmente und kontrolliert den Traffic zwischen diesen Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Angreifer sich lateral durch das Netzwerk bewegen können. Außerdem ermöglicht diese Technik eine granulare Kontrolle über Datenflüsse und Kommunikationswege.

Die Implementierung erfolgt durch:

- Application-Level Segmentation: Isolation auf Anwendungsebene

- Workload Protection: Schutz einzelner Workloads und Container

- East-West Traffic Inspection: Überwachung des internen Netzwerkverkehrs

- Dynamic Policy Enforcement: Automatische Anpassung von Sicherheitsrichtlinien

Zero Trust Data Security

Der Schutz von Daten steht im Zentrum jeder Zero Trust Security Architecture. Sensible Informationen müssen sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung verschlüsselt werden. Darüber hinaus implementiert das System Data Loss Prevention (DLP) Mechanismen zur Verhinderung von Datenleckagen.

Zero Trust Endpoint Security

Alle Endgeräte, die auf Unternehmensressourcen zugreifen, müssen umfassend abgesichert werden. Die Zero Trust Security Architecture behandelt jedes Gerät als potentiell kompromittiert und implementiert entsprechende Schutzmaßnahmen. Endpoint Detection and Response (EDR) Lösungen überwachen kontinuierlich das Verhalten von Endgeräten.

Implementierungsstrategien für Zero Trust Security Architecture

Die erfolgreiche Umsetzung einer Zero Trust Security Architecture erfordert eine strukturierte Herangehensweise. Dabei müssen Unternehmen verschiedene Phasen durchlaufen und spezifische Implementierungsstrategien befolgen.

Planungs- und Analysephase

Zunächst muss eine umfassende Bestandsaufnahme der bestehenden IT-Infrastruktur erfolgen. Diese Analyse identifiziert alle Assets, Datenflüsse und potentielle Schwachstellen. Außerdem müssen Unternehmen ihre spezifischen Sicherheitsanforderungen und Compliance-Vorgaben definieren.

Wichtige Schritte in der Planungsphase:

- Asset Discovery: Vollständige Inventarisierung aller IT-Ressourcen

- Data Classification: Kategorisierung von Daten nach Sensitivität

- Risk Assessment: Bewertung bestehender Sicherheitsrisiken

- Compliance Mapping: Zuordnung regulatorischer Anforderungen

Technologieauswahl und Integration

Die Auswahl geeigneter Technologien bildet einen kritischen Erfolgsfaktor für die Zero Trust Security Architecture. Unternehmen müssen Lösungen wählen, die nahtlos in die bestehende Infrastruktur integriert werden können. Gleichzeitig sollten die Tools skalierbar und zukunftssicher sein.

| Technologiebereich | Führende Anbieter | Kernfunktionen |

|---|---|---|

| Identity Management | Microsoft Azure AD, Okta, Ping Identity | SSO, MFA, Identity Governance |

| Network Security | Palo Alto Networks, Cisco, Fortinet | NGFW, SASE, Microsegmentation |

| Endpoint Protection | CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft Defender | EDR, XDR, Threat Hunting |

| Cloud Security | Zscaler, Netskope, Prisma Cloud | CASB, CSPM, Cloud Workload Protection |

Schrittweise Rollout-Strategie

Die Implementierung der Zero Trust Security Architecture sollte schrittweise erfolgen, um Risiken zu minimieren und die Akzeptanz zu fördern. Ein Big-Bang-Ansatz kann zu Betriebsunterbrechungen führen und die Benutzerakzeptanz beeinträchtigen.

Empfohlene Rollout-Phasen:

- Pilotprojekt: Test mit einer kleinen Benutzergruppe oder Anwendung

- Kritische Assets: Schutz der wichtigsten Unternehmensressourcen

- Schrittweise Expansion: Ausweitung auf weitere Bereiche und Benutzergruppen

- Vollständige Integration: Umfassende Implementierung in der gesamten Organisation

Zero Trust Security Architecture in Cloud-Umgebungen

Cloud-Computing hat die IT-Landschaft grundlegend verändert und neue Sicherheitsherausforderungen geschaffen. Die Zero Trust Security Architecture bietet einen idealen Rahmen für die Absicherung von Cloud-Umgebungen. Dabei müssen spezielle Überlegungen für Multi-Cloud und Hybrid-Cloud Szenarien berücksichtigt werden.

Cloud-spezifische Zero Trust Komponenten

In Cloud-Umgebungen kommen zusätzliche Komponenten zum Einsatz, die speziell für die Herausforderungen des Cloud-Computing entwickelt wurden. Diese Technologien ermöglichen eine nahtlose Integration der Zero Trust Prinzipien in moderne Cloud-Architekturen.

- Cloud Access Security Broker (CASB): Kontrolle und Überwachung von Cloud-Anwendungen

- Secure Access Service Edge (SASE): Konvergenz von Netzwerk und Sicherheit

- Cloud Security Posture Management (CSPM): Kontinuierliche Überwachung der Cloud-Konfiguration

- Cloud Workload Protection Platform (CWPP): Schutz von Workloads in der Cloud

Multi-Cloud Zero Trust Strategien

Viele Unternehmen nutzen mehrere Cloud-Anbieter gleichzeitig, was zusätzliche Komplexität in die Zero Trust Security Architecture bringt. Folglich müssen einheitliche Sicherheitsrichtlinien über alle Cloud-Plattformen hinweg implementiert werden. Außerdem erfordert dies eine zentrale Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten.

Monitoring und Compliance in der Zero Trust Security Architecture

Kontinuierliches Monitoring bildet einen essentiellen Bestandteil der Zero Trust Security Architecture. Da das Modell auf der kontinuierlichen Verifikation basiert, müssen alle Aktivitäten in Echtzeit überwacht und analysiert werden. Security Information and Event Management (SIEM) Systeme spielen dabei eine zentrale Rolle.

Security Operations Center (SOC) Integration

Die Integration der Zero Trust Security Architecture in bestehende SOC-Strukturen erfordert eine Anpassung der Prozesse und Tools. Sicherheitsanalysten müssen neue Datenquellen interpretieren und auf Zero Trust-spezifische Bedrohungsindikatoren reagieren können.

Wichtige SOC-Anpassungen umfassen:

- Enhanced Threat Detection: Erweiterte Erkennung von Anomalien und Bedrohungen

- Automated Response: Automatisierte Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

- Risk-based Alerting: Priorisierung von Alerts basierend auf Risikobewertungen

- Continuous Compliance Monitoring: Permanente Überwachung der Compliance-Einhaltung

Compliance und Regulatorische Anforderungen

Die Zero Trust Security Architecture unterstützt Unternehmen dabei, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Durch die umfassende Protokollierung und Kontrolle aller Zugriffe können Audit-Trails erstellt werden, die den Nachweis der Compliance erleichtern.

Relevante Compliance-Frameworks:

- DSGVO/GDPR: Schutz personenbezogener Daten

- ISO 27001: Informationssicherheits-Managementsystem

- NIST Cybersecurity Framework: Umfassender Cybersecurity-Ansatz

- SOX: Finanzberichterstattung und interne Kontrollen

Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Zero Trust Implementierung

Die Implementierung einer Zero Trust Security Architecture bringt verschiedene Herausforderungen mit sich, die sorgfältig adressiert werden müssen. Dabei können technische, organisatorische und kulturelle Hindernisse auftreten.

Legacy-Systeme und Integration

Viele Unternehmen betreiben noch Legacy-Systeme, die nicht für Zero Trust Prinzipien entwickelt wurden. Diese Systeme lassen sich oft nicht vollständig in die neue Sicherheitsarchitektur integrieren. Dennoch können verschiedene Ansätze dabei helfen, auch ältere Systeme in das Zero Trust Modell einzubinden.

Lösungsstrategien für Legacy-Systeme:

- Proxy-basierte Lösungen: Zwischenschaltung von Security-Proxies

- Network Segmentation: Isolation kritischer Legacy-Systeme

- Enhanced Monitoring: Verstärkte Überwachung nicht-integrierbarer Systeme

- Graduelle Modernisierung: Schrittweise Ablösung veralteter Technologien

Benutzerakzeptanz und Change Management

Die Einführung einer Zero Trust Security Architecture kann die Benutzererfahrung beeinträchtigen, wenn zusätzliche Authentifizierungsschritte erforderlich werden. Daher ist ein umfassendes Change Management-Programm erforderlich, um die Akzeptanz zu fördern und Widerständen vorzubeugen.

Performance und Skalierbarkeit

Die kontinuierliche Verifikation und Überwachung kann sich auf die Systemperformance auswirken. Außerdem müssen Zero Trust Lösungen mit dem Unternehmenswachstum skalieren können. Moderne Architekturen nutzen daher Cloud-native Technologien und Automatisierung, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Kostenanalyse und ROI der Zero Trust Security Architecture

Die Implementierung einer Zero Trust Security Architecture erfordert signifikante Investitionen in Technologie, Personal und Schulungen. Jedoch zeigen Studien, dass sich diese Investitionen durch reduzierte Sicherheitsvorfälle und verbesserte Compliance langfristig auszahlen.

Kostenfaktoren und Budgetplanung

Bei der Budgetplanung für Zero Trust müssen verschiedene Kostenkategorien berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten setzen sich aus einmaligen Implementierungskosten und laufenden Betriebskosten zusammen.

| Kostenkategorie | Einmalige Kosten | Laufende Kosten (jährlich) |

|---|---|---|

| Software-Lizenzen | 100.000€ – 500.000€ | 20.000€ – 100.000€ |

| Hardware/Infrastruktur | 50.000€ – 200.000€ | 10.000€ – 40.000€ |

| Implementierung/Beratung | 75.000€ – 300.000€ | – |

| Schulungen | 25.000€ – 100.000€ | 15.000€ – 50.000€ |

| Betrieb und Wartung | – | 30.000€ – 150.000€ |

Return on Investment (ROI) Berechnung

Der ROI einer Zero Trust Security Architecture lässt sich durch verschiedene Faktoren berechnen. Dazu gehören eingesparte Kosten durch vermiedene Sicherheitsvorfälle, reduzierte Ausfallzeiten und verbesserte Produktivität. Studien zeigen, dass Unternehmen durchschnittlich einen ROI von 300-400% über einen Zeitraum von drei Jahren erzielen können.

Zukunftstrends und Entwicklungen der Zero Trust Security Architecture

Die Zero Trust Security Architecture entwickelt sich kontinuierlich weiter und integriert neue Technologien und Ansätze. Künstliche Intelligenz und Machine Learning spielen dabei eine zunehmend wichtige Rolle bei der Automatisierung von Sicherheitsentscheidungen.

KI-gestützte Zero Trust Systeme

Moderne Zero Trust Implementierungen nutzen KI-Algorithmen zur Verbesserung der Bedrohungserkennung und Risikobewertung. Diese Systeme können Verhaltensmuster analysieren und Anomalien in Echtzeit identifizieren. Außerdem ermöglichen sie eine dynamische Anpassung von Sicherheitsrichtlinien basierend auf aktuellen Bedrohungsinformationen.

Zero Trust für IoT und Edge Computing

Das Internet of Things (IoT) und Edge Computing stellen neue Herausforderungen für die Zero Trust Security Architecture dar. Die große Anzahl von IoT-Geräten und deren begrenzte Rechenkapazitäten erfordern angepasste Zero Trust Ansätze. Lightweight-Protokolle und Edge-basierte Sicherheitslösungen werden dabei zunehmend wichtiger.

Quantum-sichere Zero Trust Architekturen

Mit der Entwicklung von Quantencomputern müssen Zero Trust Systeme quantum-sichere Verschlüsselungsverfahren implementieren. Die Vorbereitung auf die Post-Quantum-Kryptographie wird bereits heute in fortschrittlichen Zero Trust Implementierungen berücksichtigt.

Branchenspezifische Implementierungen der Zero Trust Security Architecture

Verschiedene Branchen haben spezifische Anforderungen an die Zero Trust Security Architecture. Diese Unterschiede ergeben sich aus regulatorischen Vorgaben, Bedrohungslandschaften und Geschäftsanforderungen.

Finanzdienstleistungen

Im Finanzsektor steht der Schutz sensibler Kundendaten und Transaktionen im Vordergrund. Zero Trust Implementierungen in Banken und Finanzinstituten müssen strenge regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten.

Gesundheitswesen

Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen müssen Patientendaten gemäß HIPAA und anderen Datenschutzbestimmungen schützen. Die Zero Trust Security Architecture hilft dabei, den Zugriff auf elektronische Patientenakten zu kontrollieren und medizinische Geräte abzusichern.

Fertigung und Industrie 4.0

In der Fertigungsindustrie müssen Zero Trust Systeme Operational Technology (OT) und Information Technology (IT) gleichermaßen schützen. Die Integration von IoT-Sensoren und Robotern in die Produktionsumgebung erfordert spezielle Sicherheitsmaßnahmen.

Schulung und Zertifizierung für Zero Trust Security Architecture

Die erfolgreiche Implementierung und der Betrieb einer Zero Trust Security Architecture erfordern qualifiziertes Personal. Daher sind umfassende Schulungsprogramme und Zertifizierungen erforderlich, um das nötige Fachwissen aufzubauen.

Erforderliche Kompetenzen

IT-Teams müssen verschiedene Fähigkeiten entwickeln, um Zero Trust Systeme effektiv zu verwalten. Diese umfassen technische Kenntnisse in Bereichen wie Identitätsmanagement, Netzwerksicherheit und Cloud-Technologien.

Wichtige Kompetenzfelder:

- Identity and Access Management: Verwaltung von Benutzeridentitäten und Zugriffsrechten

- Network Security: Konfiguration und Management von Sicherheitstechnologien

- Cloud Security: Absicherung von Cloud-Infrastrukturen und -Anwendungen

- Incident Response: Reaktion auf Sicherheitsvorfälle in Zero Trust Umgebungen

- Risk Management: Bewertung und Management von Cybersecurity-Risiken

Verfügbare Zertifizierungen

Verschiedene Organisationen bieten Zertifizierungen für Zero Trust Technologien an. Diese Zertifizierungen helfen dabei, das Fachwissen zu validieren und die Karriereentwicklung zu fördern.

| Zertifizierung | Anbieter | Fokusbereich |

|---|---|---|

| CISSP | (ISC)² | Umfassende Informationssicherheit |

| CISSP | Cloud Security Alliance | Cloud-Sicherheit und Zero Trust |

| CISSP | SANS Institute | Incident Response und Forensik |

| CISSP | CompTIA | Cybersecurity+ und Zero Trust |

Vendor-Management und Technologie-Evaluierung

Die Auswahl der richtigen Technologiepartner ist entscheidend für den Erfolg einer Zero Trust Security Architecture. Unternehmen müssen verschiedene Anbieter evaluieren und dabei technische Fähigkeiten, Integrationsmöglichkeiten und langfristige Roadmaps berücksichtigen.

Evaluierungskriterien für Zero Trust Lösungen

Bei der Bewertung von Zero Trust Technologien sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Die Interoperabilität mit bestehenden Systemen ist dabei ebenso wichtig wie die Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit der Lösung.

Wichtige Bewertungskriterien:

- Technische Capabilities: Funktionsumfang und Performance der Lösung

- Integration: Kompatibilität mit bestehenden Systemen und Standards

- Skalierbarkeit: Fähigkeit zur Anpassung an wachsende Anforderungen

- Support und Services: Qualität des technischen Supports und der Beratungsleistungen

- Compliance: Unterstützung regulatorischer Anforderungen

- Roadmap: Langfristige Produktentwicklung und Innovation

Multi-Vendor Strategien

Viele Unternehmen entscheiden sich für Multi-Vendor Ansätze, um Vendor-Lock-in zu vermeiden und Best-of-Breed Lösungen zu nutzen. Diese Strategie erfordert jedoch eine sorgfältige Orchestrierung und Integration verschiedener Technologien.

Häufig gestellte Fragen zur Zero Trust Security Architecture

Was ist Zero Trust Security Architecture und warum ist sie wichtig?

Zero Trust Security Architecture ist ein Sicherheitsmodell, das auf dem Prinzip „Vertraue niemandem, überprüfe alles“ basiert. Sie ist wichtig, weil traditionelle Perimeter-basierte Sicherheitsmodelle in modernen, hybriden IT-Umgebungen nicht mehr ausreichen. Das Modell bietet verbesserten Schutz vor Cyberbedrohungen durch kontinuierliche Verifikation aller Zugriffe.

Welche Kosten entstehen bei der Implementierung von Zero Trust Security Architecture?

Die Kosten variieren je nach Unternehmensgröße und Komplexität. Typische Investitionen umfassen Software-Lizenzen (100.000€-500.000€), Implementierungskosten (75.000€-300.000€) und laufende Betriebskosten. Der ROI liegt meist bei 300-400% über drei Jahre durch vermiedene Sicherheitsvorfälle und verbesserte Effizienz.

Wie lange dauert die Implementierung einer Zero Trust Security Architecture?

Die Implementierung erfolgt typischerweise in Phasen über 12-24 Monate. Pilotprojekte können bereits nach 3-6 Monaten starten, während die vollständige Umsetzung je nach Unternehmensgröße und Komplexität der IT-Infrastruktur variiert. Ein schrittweiser Ansatz minimiert Risiken und verbessert die Benutzerakzeptanz.

Welche Technologien sind für Zero Trust Security Architecture erforderlich?

Kernkomponenten umfassen Identity and Access Management (IAM), Multi-Faktor-Authentifizierung, Microsegmentation, Next-Generation Firewalls, Endpoint Detection and Response (EDR), Cloud Access Security Broker (CASB) und Security Information and Event Management (SIEM). Die spezifische Auswahl hängt von den Unternehmensanforderungen ab.

Wie unterscheidet sich Zero Trust von traditionellen Sicherheitsmodellen?

Traditionelle Modelle basieren auf vertrauenswürdigen internen Netzwerken und statischen Perimetern. Zero Trust Security Architecture hingegen vertraut niemandem automatisch und überprüft kontinuierlich alle Zugriffe. Sie implementiert Microsegmentation statt grober Netzwerksegmentierung und nutzt dynamische, kontextbasierte Zugriffsentscheidungen.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Zero Trust Implementierung?

Hauptherausforderungen umfassen die Integration von Legacy-Systemen, Benutzerakzeptanz bei zusätzlichen Sicherheitsschritten, Performance-Auswirkungen durch kontinuierliche Verifikation und die Komplexität der Orchestrierung verschiedener Sicherheitstechnologien. Diese können durch sorgfältige Planung, Change Management und schrittweise Implementierung bewältigt werden.

Fazit: Zero Trust Security Architecture als Zukunft der Cybersecurity

Die Zero Trust Security Architecture hat sich 2025 als unverzichtbarer Standard für moderne Cybersecurity etabliert. Unternehmen, die dieses Sicherheitsmodell implementieren, profitieren von erheblich verbessertem Schutz vor Cyberbedrohungen und einer flexiblen Anpassung an sich wandelnde IT-Landschaften. Dabei ermöglicht die kontinuierliche Verifikation aller Zugriffe eine granulare Kontrolle und reduziert das Risiko von Sicherheitsverletzungen erheblich.

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch eine durchdachte Strategie, die technische, organisatorische und kulturelle Aspekte berücksichtigt. Außerdem müssen Unternehmen in die Schulung ihrer Mitarbeiter investieren und geeignete Technologiepartner auswählen. Obwohl die initialen Investitionen beträchtlich sein können, zeigt sich der ROI durch vermiedene Sicherheitsvorfälle und verbesserte Compliance langfristig.

Die Zukunft der Zero Trust Security Architecture wird durch Künstliche Intelligenz, IoT-Integration und quantum-sichere Verschlüsselung geprägt. Unternehmen, die bereits heute mit der Implementierung beginnen, positionieren sich optimal für die Cybersecurity-Herausforderungen von morgen. Folglich sollten IT-Entscheider die Planung und Umsetzung ihrer Zero Trust Strategie nicht länger aufschieben, sondern aktiv die ersten Schritte einleiten.